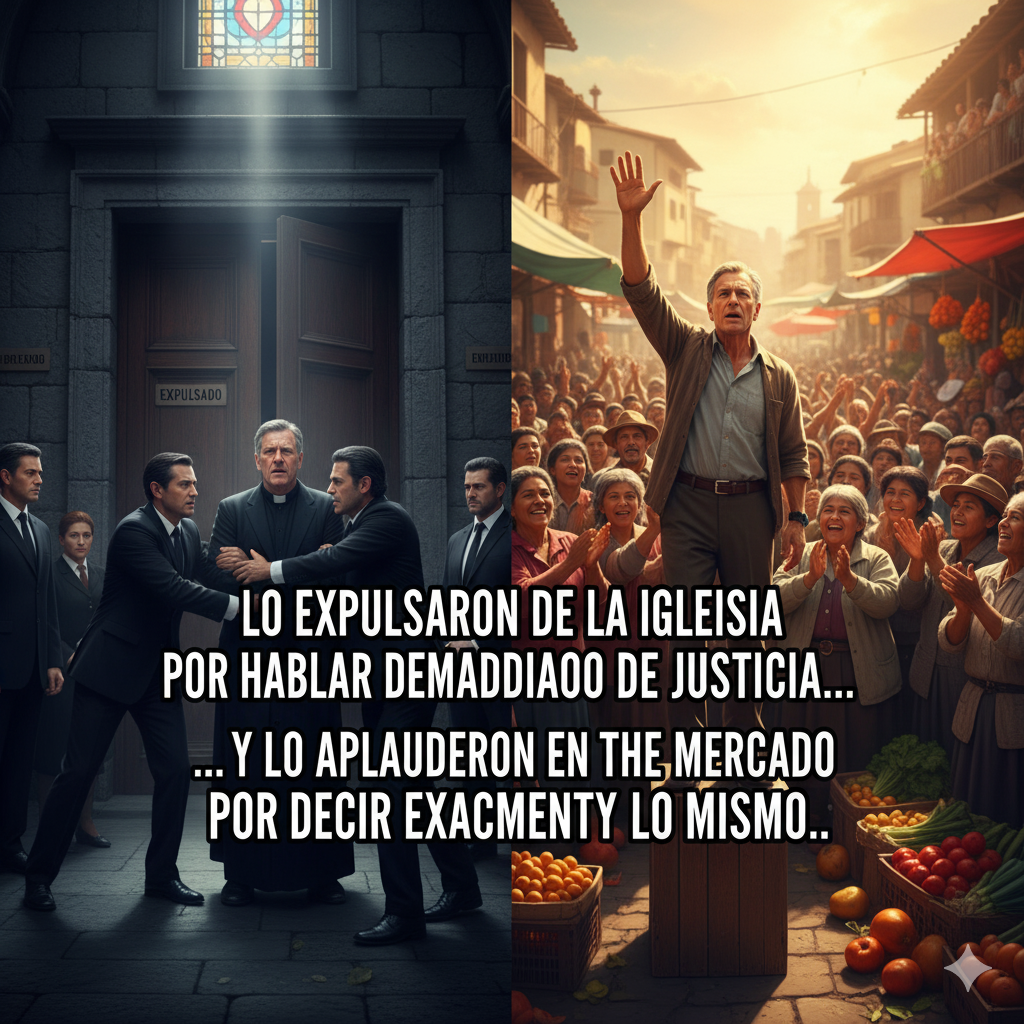

Lo expulsaron de la iglesia por hablar demasiado de justicia… y lo aplaudieron en el mercado por decir exactamente lo mismo.

—“Si vuelves a hablar en nombre de esos salvajes… te quitaremos la sotana.”

Esas fueron las últimas palabras del obispo.

Padre Julián no contestó. Solo bajó la mirada y salió de la oficina. Afuera llovía. La sotana colgaba de su cuerpo como una piel que ya no le pertenecía.

Había perdido su título, su iglesia, su púlpito… pero no su fe. No en la institución, sino en la gente.

Había perdido su título, su iglesia, su púlpito… pero no su fe. No en la institución, sino en la gente.

Lo habían enviado a una comunidad indígena tzotzil, en lo más alto de Chiapas. Julián llegó como cualquier otro sacerdote: con libros, con normas, con un discurso que había repetido en todas partes.

Pero ahí, algo cambió.

Las misas no llenaban la iglesia. Pero las historias sí llenaban los silencios.

Una madre que perdió a su hijo por no tener medicina.

Un campesino que fue despojado de su tierra.

Un anciano que nunca aprendió español, pero hablaba con Dios a su manera.

Julián empezó a escuchar. Luego a cuestionar. Luego a hablar en voz alta.

En lugar de predicar solo del cielo, empezó a hablar de la tierra.

En vez de solo orar por justicia, exigía que llegara.

—“¿Cómo podemos comulgar con pan, si nuestros hermanos no tienen ni tortilla?”

Sus superiores lo llamaron tres veces. Le advirtieron. Le ordenaron callar.

Pero no podía.

Hasta que finalmente le dijeron:

—“Estás fuera.”

Sin iglesia ni altar, Julián fue acogido por los mismos que alguna vez se sentaron en silencio a escucharlo.

Le construyeron un pequeño puesto en el tianguis nocturno.

Ahí, entre los puestos de elote y tamales, subía cada noche a una caja de madera y hablaba.

—“Cristo no murió para que solo los poderosos lo usen como bandera. Murió por ustedes. Por nosotros. Por los que nadie escucha.”

No tenía cruz, pero tenía verdad. No tenía altar, pero tenía pueblo.

Una noche, tres hombres lo esperaron entre los puestos. Sin uniforme. Sin palabras.

—“¿Por qué no te callas, cura?”

—“Porque ya me quitaron todo… menos la voz.”

Le rompieron la nariz. Le partieron el labio.

Y al día siguiente… regresó.

Con la cara vendada, la voz rota… pero de pie.

—“Duele. Pero más duele vivir sabiendo que callaste cuando debías hablar.”

Julián nunca recuperó su sotana. Ni quiso.

Los niños lo llamaban “padre”, aunque no tenía iglesia.

Las madres lo buscaban, no por confesión, sino por consuelo.

Y los jóvenes, esos mismos que alguna vez lo ignoraron, empezaron a sentarse en silencio, escuchando cómo un hombre sin títulos hablaba de justicia como si fuera oración.

Nunca salió en la televisión.

Nunca recibió una medalla.

Pero en cada chisme del mercado, en cada vela encendida en silencio, alguien decía:

—“Ese es el padre de los que no tienen padre.”

—“El que se quedó… cuando todos se fueron.”

Y quizá, solo quizá, eso era suficiente cielo para él.