La última cuenta de la abuela

El reloj del comedor marcaba las siete y media de la noche cuando Doña Elena dejó caer las monedas sobre la mesa.

Eran exactamente dos mil pesos, el dinero que cada mes entregaba a su nuera para “ayudar con los gastos del mercado”.

—Aquí está, m’ija —dijo con una voz cansada pero amable—. Pa’ que compres la carne y las verduras de la semana.

Mariela, su nuera, apenas levantó la vista del celular.

—Ajá, sí, gracias, suegra —respondió con desdén, empujando las monedas hacia un costado.

El hijo de Elena, Rogelio, la observó desde el sillón sin decir una sola palabra.

Su madre pensó, por enésima vez, que el silencio de su hijo dolía más que cualquier palabra fea de su esposa.

Doña Elena tenía sesenta y ocho años. Viuda desde hacía una década, sobrevivía con su pensión mínima del Seguro Social. Había criado sola a Rogelio, pagado su universidad, ayudado en su boda y hasta hipotecado su casa cuando él quiso abrir un pequeño taller mecánico.

Pero desde que Mariela entró a su vida, la casa ya no se sentía suya.

A veces pensaba que la habían ido expulsando poquito a poquito, sin empujarla, solo cerrándole las puertas con sonrisas falsas.

I. El comentario que encendió la mecha

Esa tarde, la comida había sido sencilla: arroz blanco, frijoles y un guisado de puerco.

Elena probó un bocado y notó que el trozo de carne estaba más grasa que de costumbre.

Sin pensarlo, dijo en voz baja:

—M’ija, la próxima vez compra carne más magra, ¿sí? Esto está muy grasoso.

Mariela no respondió.

Solo levantó la mirada, sonrió con una mueca y siguió comiendo.

A la mañana siguiente, en la mesa apareció un caldo de pescado que olía a podrido.

Elena trató de comer, pero el sabor la hizo atragantarse.

—¿Qué es esto? —preguntó.

—Pues usted dijo que no le gusta la carne —respondió Mariela, con una sonrisa venenosa—. Hoy comemos pescado.

Elena bajó los cubiertos.

Sintió que algo dentro de ella se rompía.

Aquel día, por primera vez, no entregó los dos mil pesos.

II. El ultimátum

Tres días después, Rogelio la llamó a la sala.

Estaba serio, con los brazos cruzados.

Mariela lo acompañaba, sentada en el sofá, con los labios pintados de una satisfacción mal disimulada.

—Mamá —empezó él, sin rodeos—. Mariela y yo hemos estado hablando.

Desde ahora, ya no es necesario que nos des dinero para la comida.

Elena parpadeó, confundida.

—Ah… bueno, si no hace falta…

—Y tampoco tienes que meterte en lo que compramos o cocinamos. Ni comentarios, ni consejos, ni nada. Tú solo comes, ¿sí?

El tono seco le atravesó el alma.

—¿Y mis dos mil pesos…?

Rogelio la miró con dureza.

—Sería mejor que se los des a Mariela para que los administre. A tu edad podrías gastarlos mal… o te los podrían robar.

Elena se quedó helada.

Vio los ojos de su hijo, tan parecidos a los de su difunto esposo, pero llenos de una indiferencia que jamás había imaginado.

Mariela sonrió apenas, sin molestarse en ocultar su triunfo.

Esa noche, Doña Elena lloró en silencio.

No porque le quitaran el dinero.

Sino porque comprendió que ya no era madre, sino un estorbo.

III. La casa del silencio

Los días siguientes se convirtieron en un desfile de pequeñas humillaciones.

Elena ya no podía usar la cocina sin “pedir permiso”.

Si entraba a lavar su taza, Mariela suspiraba fuerte.

Si hablaba por teléfono con su vecina, Rogelio le pedía “bajar la voz”.

Una tarde, mientras fregaba la mesa, escuchó a Mariela hablando con su madre por el celular:

—Sí, mamá, la vieja todavía vive aquí. Pero ya casi la convencemos de irse al pueblo. Dice que allá tiene una casita vieja.

Elena se detuvo en seco.

Sintió una mezcla de rabia y vergüenza.

Esa “casita vieja” era el terreno donde había nacido, en las afueras de Tonalá. Un pedazo de tierra que seguía a su nombre.

Y fue ahí donde, por primera vez en mucho tiempo, empezó a pensar con frialdad.

IV. El secreto bajo la tierra

Dos semanas después, Elena se levantó temprano y salió de casa sin avisar.

Tomó un camión rumbo a Tonalá.

Al llegar, el aire olía a tierra mojada y flores marchitas.

La casita seguía en pie, medio derrumbada, pero el terreno era amplio. Muy amplio.

La esperaba don Filemón, un abogado viejo, amigo de su difunto marido.

El hombre la abrazó con cariño.

—Doña Elena, pensé que ya no se acordaba de mí.

—¿Cómo olvidarlo, don File? —respondió ella con una sonrisa—. Vengo a hacer un trámite. Quiero actualizar el testamento de Julián.

El abogado levantó una ceja.

—¿Está segura? Según tengo entendido, su hijo Rogelio es el heredero actual.

—Lo era —corrigió ella, con una calma fría—. Ya no.

Durante horas, hablaron.

Cuando Elena salió de la notaría, el sol ya se ponía.

En su bolso llevaba un sobre sellado.

Por dentro, una decisión que cambiaría el destino de su familia.

V. El engaño perfecto

Pasaron dos meses.

Elena se mostró más tranquila, casi dócil.

Mariela lo notó y bajó la guardia.

Creía haber ganado.

Un domingo, mientras preparaban el desayuno, Elena les dijo:

—He estado pensando que tienen razón. Estoy vieja y no quiero ser una carga. Me voy a vivir a Tonalá.

Mariela fingió sorpresa. Rogelio respiró aliviado.

—Es lo mejor, mamá. Allá estará más tranquila.

Esa misma tarde, Elena empacó un par de maletas.

Dejó la casa con una sonrisa serena, pero sin mirar atrás.

VI. El invierno del remordimiento

Al principio, todo fue felicidad para Mariela y Rogelio.

La casa se sentía “libre”.

Ya no había consejos, ni críticas, ni esa mirada silenciosa que los juzgaba.

Pero el dinero empezó a escasear.

El taller de Rogelio no levantaba.

Las deudas crecían.

Mariela, desesperada, propuso vender la casa.

—Podríamos mudarnos a un departamento pequeño y empezar de nuevo.

Rogelio dudó, pero al final aceptó.

Fueron a la notaría.

El abogado revisó los papeles y frunció el ceño.

—Señor Mendoza, esta propiedad ya no le pertenece.

Rogelio se quedó mudo.

—¿Cómo que no? Está a nombre de mi madre.

—Exactamente —respondió el abogado, entregándole una copia del registro—.

Su madre la transfirió a una fundación llamada “Hogar Santa Luz”, dedicada a mujeres mayores en situación de abandono.

Mariela se quedó sin aliento.

—¿Una fundación?

El abogado asintió.

—Y dejó instrucciones claras: ustedes podrán vivir aquí hasta que ella fallezca. Después, la casa pasará a la fundación.

Rogelio sintió un escalofrío recorrerle la espalda.

Su madre seguía viva.

Y acababa de darles una lección silenciosa.

VII. La visita

Un mes después, Rogelio viajó a Tonalá.

Encontró la pequeña casa al final de una calle de tierra.

Elena estaba en el jardín, regando plantas, con un sombrero de paja.

Cuando lo vio, no se sorprendió.

Solo sonrió con calma.

—Hola, hijo.

—Mamá… tenemos que hablar.

—Claro, pero primero siéntate. ¿Quieres café?

El tono era tan amable que lo descolocó.

Rogelio la observó, buscando rencor, pero solo encontró paz.

—Mamá… ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué nos quitaste la casa?

Elena dejó la regadera, se limpió las manos y lo miró directo a los ojos.

—No te quité nada, Rogelio. Solo devolví lo que nunca valoraron. Esa casa no era suya. Era mía. Y yo decidí que sirviera para algo más que para alimentar el ego de tu esposa.

Rogelio apretó los puños.

—Nos dejaste sin nada.

—No, hijo. Ustedes se quedaron sin mí. Eso es mucho peor.

Silencio.

El sonido del agua cayendo sobre la tierra llenó el espacio.

—¿Por qué hiciste eso, mamá? —repitió él, con la voz rota.

Elena sonrió con tristeza.

—Porque cuando el amor se vuelve humillación, hay que cerrar la puerta. Yo ya la cerré.

VIII. El giro final

Un año después, Rogelio recibió una carta.

El remitente: Fundación Hogar Santa Luz.

La abrió con manos temblorosas.

“Querido Rogelio,

Si lees esto, significa que ya no estoy en este mundo.

No te dejo riquezas, pero sí algo que vale más: el ejemplo de lo que sucede cuando se confunde el cariño con el interés.En Tonalá encontrarás un sobre bajo el árbol de jacaranda. Es tuyo.

—Mamá.”

Rogelio viajó al pueblo con el corazón encogido.

Bajo la jacaranda, halló una caja metálica.

Dentro había una libreta bancaria.

El saldo: 1,200,000 pesos.

Un papel doblado decía:

“Este dinero era tuyo desde siempre.

Pero quería ver si sabías cuidar algo sin destruirlo.

No supiste cuidar ni mi cariño, ni tu casa.

Cuida esta última oportunidad.”

Rogelio lloró como un niño.

IX. Epílogo

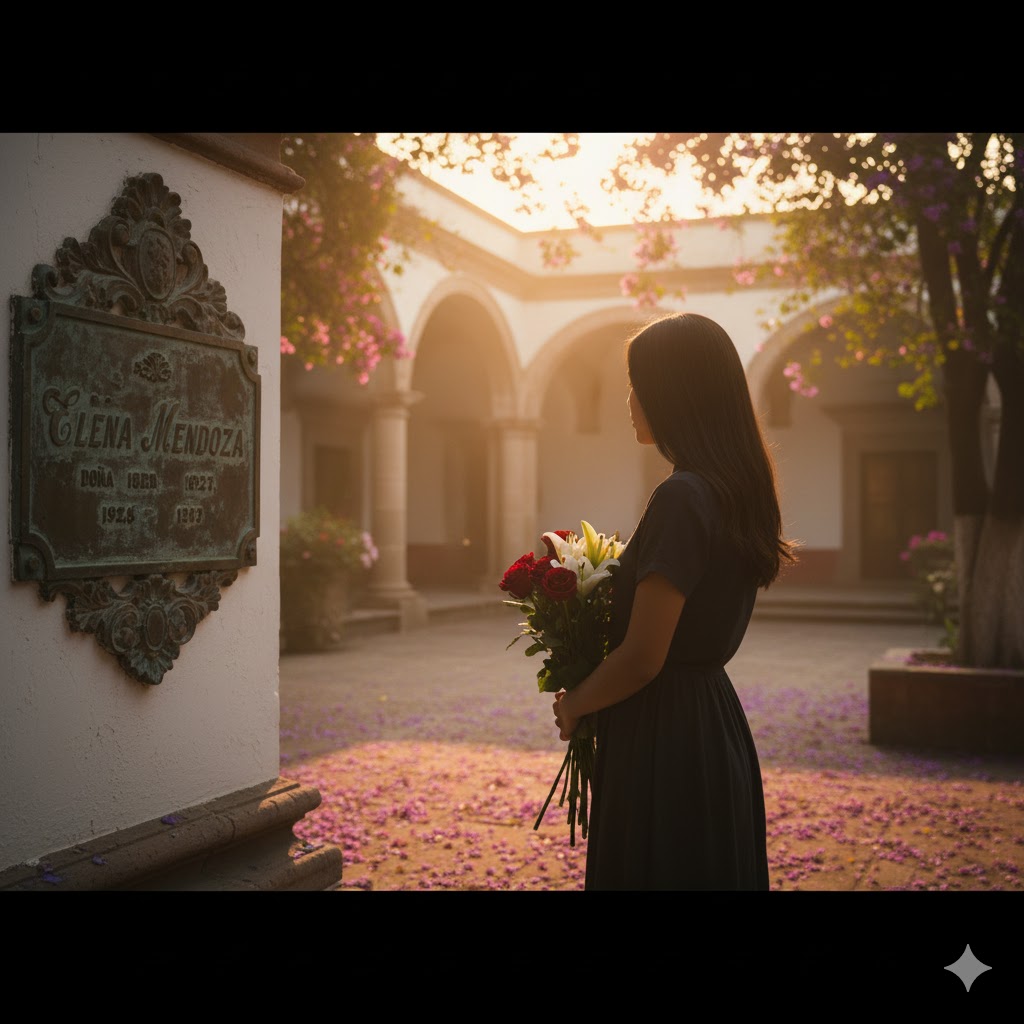

Meses después, en Guadalajara, la Fundación Hogar Santa Luz se convirtió en refugio para más de veinte mujeres mayores.

En la entrada, una placa de bronce brillaba bajo el sol:

“En memoria de Doña Elena Mendoza.

Una mujer que aprendió que el amor sin respeto no se mendiga, se deja.”

Y cada domingo, una mujer joven llegaba en silencio con flores frescas.

Era Mariela.

Las dejaba frente a la placa, sin decir una palabra.

Porque el arrepentimiento, cuando llega tarde, no consuela.

Solo arde.

Fin.